踏遍疫區謀良策,大地新貌慰先靈

——緬懷血防先驅魏德祥教授

魏德祥(1921.9.21-1990.5.9),山東昌邑人,原同濟醫科大學(現華中科技大學同濟醫學院)教授、博導,88858cc永利官网寄生蟲學教研室主任。曾任衛生部血吸蟲病專家咨詢委員會委員,中國原生動物學會副秘書長,湖北省寄生蟲學會主任委員,湖北省血研會預防組組長。魏教授畢生從事寄生蟲學教學科研工作,他以消滅血吸蟲病為己任,從1950年代初期開始常年深入疫區,因地制宜制定防控對策,為湖北省血防事業作出了重要貢獻。2018年中華預防醫學會組織開展尋找“全國血防先驅”活動,授予已故魏德祥教授“全國血防先驅提名人”稱号。

本文根據曆史文獻和檔案資料,緬懷魏德祥教授忠于黨的科教事業,嘔心瀝血獻身血防的事迹。

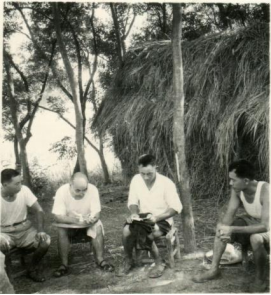

1970年代,魏德祥教授(左2)在血吸蟲病疫區現場研究消滅釘螺

桐湖農場的春天

魏德祥教授紀念碑,方正明攝于2022年2月13日

在武漢市蔡甸區桐湖辦事處(原漢陽縣桐湖農場)衛生院舊址内,矗立着“魏德祥教授紀念碑”,這是1992年漢陽縣疫區人民為紀念已故血防專家魏德祥教授而建立。1990年魏教授去世,骨灰撒在附近的香爐山麓河灘。

漢陽縣在曆史上為血吸蟲病重疫區,也是魏德祥教授曾經戰鬥過的地方。1973年,武漢醫學院組織170餘人的血防醫療隊支援漢陽縣,在教授楊超前、魏德祥的帶領下,深入到侏儒、消泗、永安、黃陵開展大隊辦醫院,收治血吸蟲病人并指導血防工作。當時大量病人急需救治,而銻劑治療療程長、副反應嚴重,他們在極其簡陋的條件下,與病人同吃同住,夜以繼日地守護着病人,一旦病人發生藥物反應,尤其是阿·斯二氏綜合症,則全力進行搶救。随後,他又多次來漢陽縣考察調研,指導血防工作,足迹踏遍疫區各地。20多年過去,疫區人民記憶猶新、念念不忘魏德祥教授。

1986年,魏教授帶着衛生部“七五”攻關課題“江湖洲灘地區消滅血吸蟲病對策研究”再次來到桐湖農場開展現場研究。江湖洲灘血吸蟲病流行區是當時我國血防的難點、重點,是“最難啃的骨頭”。魏教授提出系統工程學原理指導一系列防制對策,力求人(畜)血吸蟲病的流行從惡性循環轉向良性發展的軌道,以緻最終達到消除的目标。經過三年的實踐,取得了很好的防治效果。該課題研究後期,他身患重病,仍帶病工作,在病榻上聽取彙報,指導安排研究工作。他把生命最後的力量獻給了血防事業,彌留之際囑托身後骨灰撒在疫區的大地上。

經過數十年幾代血防人艱苦奮鬥、科學防控,2013年蔡甸區達到血吸蟲病傳播控制标準,目前正朝着消除血吸蟲病的目标邁進。桐湖農場屬湖沼型流行區,建國初期人群感染血吸蟲者十之八九,改革開放初期人群感染仍有三分之二,俗稱“血吸蟲窩子”。如今,疫區人民終于擺脫了血吸蟲病的摧殘。

2022年初春,作者再次來到桐湖農場。血防事業的巨大成就伴随着新時代新農村“美麗鄉村”建設,“桐湖正街”幹淨整潔,“桐湖省級濕地公園”美麗如畫,行人滿面春風。此地魚米之鄉土地肥沃,人壽年豐百業興旺,“魅力桐湖,幸福水鄉”的名片名副其實。生前心系疫區人民疾苦的血防先驅魏德祥教授,當欣慰含笑于香爐山。

1980年代後期,魏德祥教授(前排右1)陪同衛生部地病司司長王立忠(前排右2)、副司長王環增視察蔡甸區血防工作(引自《武漢血防50年1958-2008》)

科教報國,教書育人

1921年魏德祥教授誕生在山東省昌邑縣辛置村一戶農民家庭,在昌邑縣、濰縣讀小學和初中。1937年日本侵略者的鐵蹄猖狂地踐踏中國大地,學校被迫解散,他跟随堂兄向南方逃難,因一場大病滞留香港,在香港繼續讀完初中,之後輾轉至雲南省路南縣雲大附中讀高中,1942年考入同濟大學醫學院,1949年畢業後赴濟南山東軍區衛生部直屬醫院任外科醫生,1950年回到母校開始從事寄生蟲學專業的教學和科研工作。魏教授青少年時代生活在災難深重的舊社會,深切體會到隻有共産黨才能救中國,他于1954年光榮地加入中國共産黨。在思想彙報中寫道:“三年來,經過不斷地學習,通過各大運動的教育,在學習中,在實踐中,使我對馬列主義毛澤東思想獲得了進一步的認識,使我深深地感到中國共産黨的偉大正确”。

建國初期,寄生蟲病嚴重危害廣大人民群衆的身體健康,尤其在農村地區流行五大寄生蟲病:血吸蟲病、瘧疾、黑熱病、絲蟲病和鈎蟲病。魏教授運用辯證唯物主義的世界觀和方法論調查研究寄生蟲病,把馬列主義毛澤東思想和黨的方針政策貫穿在教學中。他注重實事求是,在現場取得第一手研究資料,從實踐中來,到實踐中去,科研選題力求解決現實最迫切的問題。在科學思維中運用對立統一規律,大局觀、系統論等。

1980年代中期魏德祥教授(左2)在海南瘧疾

流行區現場調研

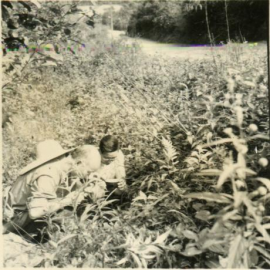

1980年代中期在海南瘧疾流行區按蚊孳生地采集标本

魏德祥(左)、馬家骅(右)

魏教授始終站在寄生蟲學科教學工作的第一線,主管和領導寄生蟲學教學的全過程。他強調面向我國廣大農村寄生蟲病的實際進行教學,以身作則在教學内容和教學方法上做到科學性、邏輯性、思想性、啟發性和趣味性,做到既教書又教人。具體事迹有:1.将寄生蟲病流行的生物因素(生活史)、自然因素(生态)、社會因素(生産方式、生活習慣)科學地結合起來,進而提出一治(治療病人,消滅傳染源)、二防(預防感染,防止擴散)、三改(改革生産方式,改良生活習慣,改造自然環境)的科學觀點,大大提高了學生的獨立分析綜合能力。2.積極開展現場教學,增強了教學效果,加深了愛國主義思想教育。3.實驗教學中增加活體寄生蟲,既鞏固了理論知識,又培養了注重“第一手資料”科學的工作态度。4.建設寄生蟲學标本及史料陳列室。5.運用自身曆年在農村從事寄生蟲病防治科研的實際,進行愛國主義教育和科學獻身教育,提高了學生的思想政治覺悟。

把科研成果寫在祖國的大地上

理論聯系實際,深入疫區現場,探索行之有效的防制血吸蟲病方案,是魏德祥教授孜孜追求的科研目标,他把科研成果寫在了祖國的大地上。

1952年4月,中南同濟醫學院教授魏德祥和滠口血吸蟲病防治所醫生張傳智等人支援全省血吸蟲病普查,首次在蕲春縣赤東野塘嘴洪塘湖汊發現陽性釘螺,證實蕲春縣是血吸蟲病流行區。

1952年與1954年暑假期間,魏教授帶領寄生蟲學教研組及部分同學分别在漢口北郊之岱家山和東郊洪山與珞珈山一帶作腸道寄生蟲感染的調查,發現岱家山一帶是血吸蟲病重疫區,附近居民近半數感染了血吸蟲。

1954年12月中南同濟醫學院李賦京、魏德祥等人成立釘螺研究組,之前已于1953年11月開始選黃陂縣什仔湖為實驗區進行釘螺生态規律的研究,為期一年有餘。

1956年李賦京、魏德祥發表《湖沼地區滅螺實驗初步結果及今後意見》。魏德祥發表《黃岡縣花園鄉修堤築壩蓄洪墾殖對血吸蟲病的作用的調查報告》,提出“水利是尖兵,農業是主軍,衛生是參謀,防洪增産滅釘螺”的綜合防控策略。

1957-1960年,魏教授利用3年時間,通過現場調查研究、與地方血防部門共同署名發表了《開墾滅螺的機轉的研究》和《陽新縣城關五一農場防治血吸蟲病綜合措施的效果觀察》等論文,并在此基礎上提出和推廣了堵湖汊、墾植滅螺、蓄水養殖滅螺,進行消滅釘螺特殊孳生地以及滅螺機理的研究,為湖沼地區特别是湖北省湖沼地區廣大農村消滅血吸蟲病(如黃岡地區、武漢市東西湖區、荊州地區多數縣)、發展生産做出了重要貢獻。根據這些經驗,截止1980年代初期,湖北省已有87%的血吸蟲病流行區基本消滅血吸蟲病。

1975年5月,抗血吸蟲病新藥硝硫氰胺(代号7505)在國内仿制成功,魏教授首先承擔實驗室殺蟲效果的研究并取得滿意的結果,進而繼續研究其殺蟲機理及各種不同劑型的吸收、療效和副反應等,在此基礎上于1976年以後,在湖北、四川、湖南等省相繼全面推廣應用硝硫氰胺治療血吸蟲病病人200萬人次,治療病牛4萬餘頭,大大降低了疫情,為血吸蟲病藥物治療史上一項重大科研成果,獲得國家重大科技成果獎。1978年開始又開展吡喹酮抗血吸蟲的動物實驗研究,證實其有很好的殺蟲效果。

1970年代末在洪湖縣血吸蟲病疫區糞檢普查

魏德祥(右1)、楊文遠(右2)、馬家骅(左1)

1979年《中級醫刊》(現名《中國醫刊》)刊登魏德祥著《血吸蟲病防治研究進展》,文中綜述了血吸蟲病流行曆史、釘螺生态與查螺滅螺、治療、診斷、防護、糞管與水管,大部分内容是魏教授近三十年來親臨血防現場實戰的經驗總結。

1975年開始,中國科技工作者對江陵鳳凰山168号西漢墓進行科學發掘,魏教授主持古屍寄生蟲學研究,發現了遠在公元前167年前江陵地區有血吸蟲、肝吸蟲、鞭蟲和縧蟲(未定種)四種寄生蟲病流行存在,是世界最早記錄,于1980年發表論文,獲湖北省科技成果一等獎。

1980年代初,魏德祥教授(右2)在疫區現場調研

1980年代初,魏教授承接中央血防部門下達的“江湖洲灘消滅血吸蟲病對策研究”課題,以應城漢北河流域的河灘地帶為重點,他經常深入到應城、公安、石首、監利、江陵等縣江湖洲灘血吸蟲病流行區進行調查研究,領導湖北省江湖洲灘消滅血吸蟲病對策技術指導組(任組長)的工作,防治成效顯著。

1984年魏德祥教授發表《江湖洲灘消滅血吸蟲病對策刍議》,提出“春末夏初滅釘螺,秋末冬初治病人(畜)”消滅傳染源、“釘螺無害化”、“血防系統工程學”等理念,強調按最優化對策辦事,多部門協調,持續進行,形成良性循環,将疫情由控制、下降,直到最終消滅。

1985年10月,“江湖洲灘地區消滅血吸蟲病對策研究五年總結會”在武漢召開,會議總結了湖北省5年以來在李永生、魏德祥的負責和指導下開展的以消滅傳染源結合消滅易感地帶釘螺為主要防制對策的研究,人群感染率大幅度下降,為今後制定防制措施提供了科學依據。

1980年代後期,魏德祥教授不顧年老體衰繼續在疫區奔波,開展消滅血吸蟲病實踐。1989年他身患重病仍堅持工作,直到1990年5月逝世。在魏德祥教授追悼會上,曾經與魏教授并肩戰鬥的全省40多個疫區地、市、縣血防代表為他送行,遺像挽聯上寫着“血吸蟲尚未消滅,同志們仍須努力”。

魏教授主持“七五”攻關課題“江湖洲灘地區消滅血吸蟲病對策研究”,

身患重病仍堅持工作,在病床上草拟提綱,部署工作。

1992年8月魏德祥教授紀念碑落成。紀念碑底座兩側漢白玉上镌刻着八個優美的篆體字“求實 協作 獻身 創新”,這正是魏教授一生踐行的中國科學家精神。底座背面漢白玉上64字隸書銘文概括了魏教授光輝的一生。

“教授德祥 系出魯昌 滇滬求學 淮海扶傷 憂民疾苦 投身血防 誨人不倦 培育棟梁 栉風沐雨 跋涉疫鄉 嘔心瀝血 探索良方 小蟲未滅 念念不忘 奉獻精神 百世流芳”。

(承蒙李雍龍教授審閱、修改本文,病原生物學系黨支部副書記雷家慧副教授提供部分照片。謹此緻謝!)

作者:方正明,基礎醫學實驗教學示範中心。

學院官方微信

學院官方微信