穿越兩千多年的“病例會診”

———華科大同濟88858cc永利官网人類古病理學研究紀事

There was a Door to which I found no Key:

There was a Veil past which I could not see:

OMARKHAYYAM(1048-1131),The Rubaiyat.32.

Translation by EDWARDFITZGERALD.

上世紀六七十年代是我國獨立自主、自力更生的年代,我國科技工作者艱苦奮鬥、團結協作,取得了“兩彈一星”、雜交水稻、人工合成牛胰島素、青蒿素等諸多重大科研成果。在考古研究領域先後出土了兩千一百多年的長沙馬王堆女屍和江陵鳳凰山男屍,醫學工作者對古屍進行了解剖學、組織學、病原生物學、病理學、化學、生物化學、生物物理學及臨床醫學等綜合研究,取得了十分珍貴的科學資料,為中國及世界醫學史增添了新的篇章。

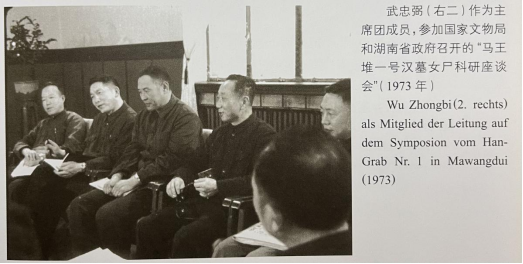

華中科技大學同濟醫學院88858cc永利官网武忠弼教授(1919年3月19日—2007年11月8日)是我國著名病理學家、德國自然科學院院士,以其深厚的病理學學養于1972年和1975年先後參與湖南長沙馬王堆一号漢墓、主持湖北江陵鳳凰山一六八号墓西漢古屍研究。1982年和1994年武教授又先後指導江陵馬磚一号戰國楚墓古屍寄生蟲學研究、主持荊門郭家崗一号墓戰國古屍研究。

本文查閱曆史文獻,重溫武忠弼教授與88858cc永利官网同仁一道在人類古病理學領域開拓進取,不斷刷新記錄,取得了一個又一個豐碩成果的事迹。

湖南長沙馬王堆一号漢墓古屍,1972年

1972年4月,長沙馬王堆一号漢墓内棺出土,屍體外形較為完整、内髒俱在、保存完好。死者為西漢長沙國丞相轪侯利蒼之妻辛氏,年齡50歲左右,入葬時期為漢文帝十二年(公元前168年)以後數年。時國家文物局王冶秋局長受周恩來總理指示組建工作組,40人工作組包括武忠弼教授等17位國内頂尖專家。12月6日工作組雲集長沙,研究馬王堆漢墓女屍解剖方案。

武漢醫學院電鏡室應邀參加了古屍研究工作。為了探索組織的超微結構保存狀态,選取了腰大肌、腰叢神經,會厭軟骨、肋軟骨、髂總動脈粥樣硬化斑塊及腎組織等進行了電子顯微鏡觀察。六種組織中,骨骼肌的肌纖維及其明暗帶橫紋清晰可辨,但其超微結構業已消失;部分軟骨細胞尚保存着若幹基本形态特征,可以辨認;動脈粥樣硬化斑塊内檢出少量膽固醇結晶殘迹;最為突出的是各種組織的間質結締組織膠原纖維保存得非常完好。其原纖維不僅輪廓清晰,而且顯示幾無異于新鮮組織的超微結構。

武漢醫學院生化教研室也應邀參加了古屍脂類保存情況的分析研究。研究表明,古屍腎周脂肪組織的含脂率與現代屍體相近,而腦與肝的含脂率則較高。薄闆層析證明,古屍幾種組織内含有甘油三酯、膽固醇及酯和遊離脂肪酸。未測得有磷脂。化學定量法測定結果表明甘油三脂已大部水解,遊離脂肪酸明顯增多,成為脂類物質的主要成分。氣相層析結果表明,脂肪組織内脂肪酸的組成與近代屍體相近,但腦組織中不飽和脂肪酸含量明顯增加。

武忠弼教授是我國電子顯微鏡應用于生物醫學領域的開拓者之一、研究古屍超微結構第一人。他不僅親自進行古屍組織的超微結構研究,還組織指導其他學科工作者對古屍進行全面系統的保存水平及原因的研究,取得了豐碩的成果。1980年文物出版社出版《長沙馬王堆一号漢墓古屍研究》一書,武漢醫學院為編委單位,武忠弼教授負責編寫了《長沙馬王堆一号漢墓古屍研究綜合報告》和《幾種組織的電子顯微鏡觀察》等章節。長沙馬王堆一号漢墓古屍研究成果獲得1978年全國科學大會表彰。

引自龔非力教授主編《病理學家武忠弼》

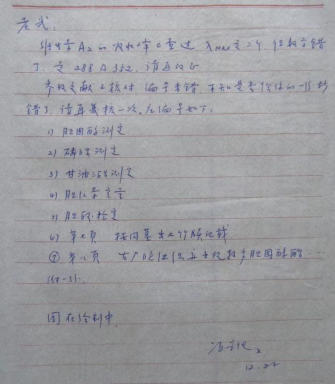

生化教研室馮宗忱教授寫給武忠弼教授關于古屍脂類研究論文事宜的信件

湖北江陵鳳凰山一六八号墓西漢古屍,1975年

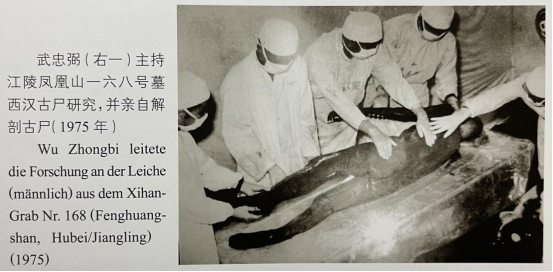

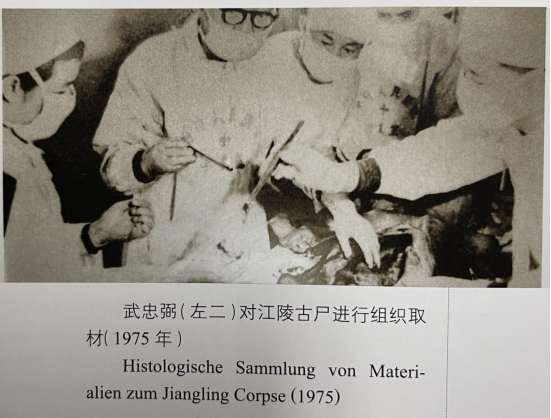

1975年3-6月,我國文物考古工作者在湖北省江陵縣北郊楚故都紀南城遺址鳳凰山發掘出公元前167年西漢早期古墓——江陵鳳凰山一六八号墓,出土了一批重要文物和一具保存完整的男屍,比長沙馬王堆漢墓下葬早若幹年。6月8日淩晨4時開棺見古屍,當日早晨湖北省委副書記韓甯夫通知武忠弼等專家一起趕赴荊州。韓甯夫同志親自部署古屍研究工作,武漢醫學院武忠弼教授被指命為牽頭人,8日晚上9時開始解剖古屍。武漢醫學院等22個單位,60多名科研人員參加了這具古屍的研究工作,曆時數年,在武漢醫學院病理解剖學教研室設有古屍研究辦公室。1982年12月文物出版社出版發行《江陵鳳凰山一六八号墓西漢古屍研究》專著,武忠弼牽頭撰寫《江陵鳳凰山一六八号墓西漢古屍研究綜合報告》。專著共收錄29個研究專題,武漢醫學院基礎部完成10個研究專題:

1.解剖與組織胚胎學教研室彭慶廉、熊希凱牽頭完成“器官、細胞和組織保存水平的研究”,肖道恒參加本專題研究工作。

2.病理解剖學教研室武忠弼、阮幼冰牽頭完成“器官、組織的超微結構研究”,李統平參加本專題研究工作。

3.生物化學教研室馮忠忱、黃征傑、皇甫永穆完成“組織脂類保存水平分析”,柴錫祿、龍福琴、安承仁、季金林參加本專題研究工作。

4.生物化學教研室皇甫永穆、周榮章、王式平完成“肝組織維生素A的分析”。

5.微生物學教研室劉恭植、周汝麟參與完成“組織抗原的保存程度”的研究,黃庭學參加本專題研究工作。

6.寄生蟲學教研室魏德祥、楊文遠牽頭完成“寄生蟲學研究”,馬家骅、胡文秀參加本專題研究工作。

7.病理解剖學教研室武忠弼、阮幼冰牽頭完成“幾種寄生蟲卵和組織的掃描電子顯微鏡觀察”,李統平參加本專題研究工作。

8.生物化學教研室王巽義、王海堂完成“膽結石主要成分分析”,黃征傑、季金林參加本專題研究工作。

9.病理解剖學教研室武忠弼、宋光放參與完成“病理變化及死亡原因分析”。

10.微生物學教研室劉恭植、周汝麟參與完成“體腔液及棺液的微生物學研究”,黃庭學參加本專題研究工作。

江陵鳳凰山一六八号墓西漢古屍研究吸取了長沙馬王堆一号漢墓古屍研究的經驗教訓,古屍處理、保存與研究及時有序,兩者的研究結論相互印證和補充。江陵鳳凰山古屍生前為五大夫(相當于縣令),男,年齡60歲左右。研究分析推斷該古屍死于急性穿孔性腹膜炎并發全身廣泛性出血,而馬王堆女屍可能死于膽石症為誘因的冠心病急性心肌缺血猝死。

與馬王堆女屍相比,江陵鳳凰山古屍腦髓保存程度十分突出,硬腦膜十分完整,血管紋理及蛛網膜顆粒非常清晰,電子顯微鏡下神經髓鞘保存較好,神經内衣和束衣的膠原纖維保存完好,電鏡下可見清晰的周期性橫帶結構。肝組織及腸壁内檢見血吸蟲卵。肝内膽管中見有大量華支睾吸蟲卵,卵内毛蚴已崩解,但卵殼保存十分完整。腸道中檢見鞭蟲卵和縧蟲卵。該古屍與馬王堆女屍都檢出血吸蟲卵和鞭蟲卵,但該古屍比後者下葬時間早若幹年,且首次從中檢出華支睾吸蟲卵和縧蟲卵。江陵鳳凰山古屍棺液呈堿性,毛發溶解消失;馬王堆女屍棺液呈酸性,毛發保存完好。古屍組織内還發現江陵鳳凰山古屍檢見大量細菌芽孢,說明初期有細菌繁殖的腐敗過程,而後發展成不适合細菌生長的環境形成細菌芽孢。

武忠弼教授擔當重任,牽頭研究江陵鳳凰山西漢古屍,同濟基礎醫學多學科同仁承擔了10項專題研究,為該古屍的研究作出了重大貢獻,鞏固了同濟基礎醫學在人類古病理學研究領域的學術地位。江陵鳳凰山168号墓西漢古屍研究成果獲得1978年全國科學大會表彰。

引自龔非力教授主編《病理學家武忠弼》

引自龔非力教授主編《病理學家武忠弼》

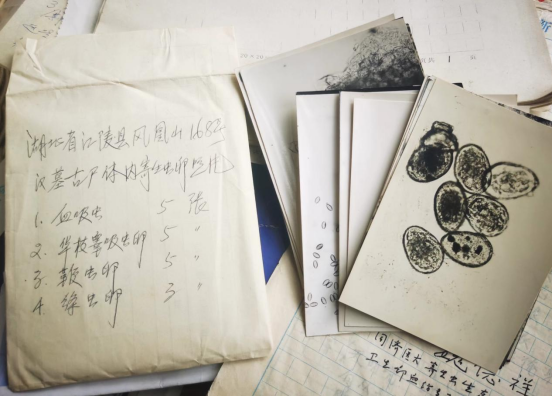

魏德祥教授主持江陵鳳凰山一六八号墓西漢古屍寄生蟲學研究,撰寫論文初稿

江陵鳳凰山一六八号墓西漢古屍寄生蟲卵原版照片(魏德祥教授遺物),宋文劍教授供圖

引自龔非力教授主編《病理學家武忠弼》

江陵馬磚一号戰國楚墓古屍的寄生蟲學研究,1982年

1982年1月,湖北江陵縣城西北二十公裡處的馬山公社磚瓦廠出土了一座戰國中晚期古墓,下葬時間在公元前278年後不久,出土随葬品數百件,其中絲織品尤為珍貴。古屍組織腐爛潰竭,僅殘存幹皮碎渣,但骨骼保存完好,屬女性骨盆,45歲左右。考慮到寄生蟲卵的卵殼對各種理化因素抵抗力較強,以及參考年代久遠的古屍多被檢出寄生蟲卵,武漢醫學院寄生蟲學教研室楊文遠、魏德祥等教授刮取古屍腰椎骨、骨盆骨表面粘附的内髒殘渣,在實驗室内采用生理鹽水浸泡、過篩、沉澱的方法,在顯微鏡下找到大量華支睾吸蟲卵和少量鞭蟲卵。此發現證實了遠在公元前278年我國湖北江陵一帶就存在華支睾吸蟲病和鞭蟲病的流行,比江陵鳳凰山一六八号墓西漢古屍的相同發現早100多年。這一發現對于古代寄生蟲病的流行分布、古代人民的生活習慣及飲食習慣、外界自然環境情況、寄生蟲蟲卵抗腐蝕機理,以及醫學史等方面的研究,都有重要的意義。

江陵馬磚一号戰國楚墓古屍殘存的幹皮碎渣(左圖),

顯微鏡下碎渣中的華支睾吸蟲卵(右圖,在基礎醫學實驗中心寄生蟲标本陳列室展出)

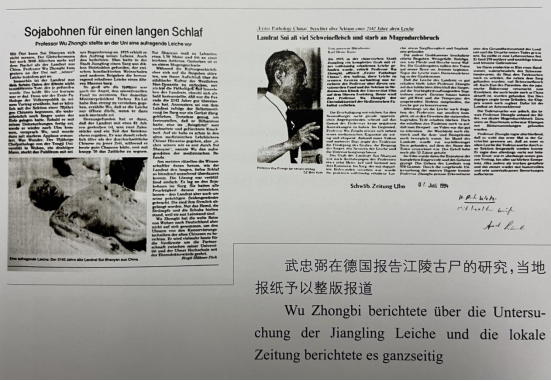

湖北荊門郭家崗一号墓戰國古屍研究,1994年

1993年3月,湖北荊門郭家崗一号墓被盜掘,出土戰國女屍一具被任意掩埋于附近土坑内,曆時2月後案發,古屍被重新取出,由當地博物館保存于福爾馬林溶液内。6月5日,同濟醫科大學武忠弼教授帶領官陽、周澤斌趕赴荊門博物館,取材開展古屍病理學研究。

該古屍下葬于大約公元前300年左右,屬戰國早中期,為我國發現的最早棺葬屍,死者為女性,年齡大約在65-70歲之間。古屍被盜掘出土,棺椁慘遭破壞,葬具及原始狀态被破壞殆盡。古屍被犯罪分子盜掘,任意掩埋持續兩個月之久,無法得到及時的保護與研究,不可避免地發生一些後續的改變,失去原來的狀态,否則必然會獲得更多的信息,令人十分遺憾,非常可惜。

武忠弼教授等人研究發現,該古屍結締組織膠原纖維保存良好,超微結構清晰,其間尚檢見細菌芽孢,古屍腸道内檢見大量華支睾吸蟲卵和鞭蟲卵。這兩種寄生蟲卵在江陵鳳凰山男屍和江陵馬磚一号戰國楚墓古屍都有發現,但該古屍年代更早。該古屍發現的華支睾吸蟲卵和鞭蟲卵是我國及世界上的最早記錄。

武忠弼教授(左)時年74歲高齡帶領官陽(右)、周澤斌(中)趕赴荊門博物館,取材開展古屍病理學研究

上世紀七八十年代,我國考古工作者科學地發掘了多座兩千多年前的古墓,出土了大量珍貴的文物,見證了中華民族燦爛悠久的曆史文化。從中央到地方各級領導極其重視古墓文物及其古屍的研究和保護,保存相對完好的古屍不僅說明了古代勞動人民有着科學的防腐技術,也為人類古病理學研究提供了千載難逢的曆史機遇。華科大同濟88858cc永利官网以其深厚的醫學基礎和實驗技術的積澱,在著名病理學家武忠弼教授的帶領下,齊心協力,相互合作,取得了一項又一項科研成果,向祖國和人民交出了滿意的答卷。

(承蒙李雍龍教授審閱、修改本文,謹此緻謝!)

作者:方正明,基礎醫學實驗教學中心

參考文獻

1.龔非力主編. 病理學家武忠弼. 湖北人民出版社. 2010年.

2.湖南醫學院主編.長沙馬王堆一号漢墓古屍研究. 文物出版社.1980年.

3.武漢醫學院科研成果選編. 1983年10月.

4.武忠弼主編.江陵鳳凰山一六八号墓西漢古屍研究. 文物出版社. 1982年.

5.華懷炘. 江陵西漢古屍研究始末.

6.陳振裕. 江陵西漢男屍出土紀實.

7.楊文遠,魏德祥,宋光放,武忠弼,滕壬生. 江陵馬磚一号戰國楚墓古屍的寄生蟲學研究. 武漢醫學院學報,1984年第1期.

8.武忠弼,官陽,周澤斌. 湖北荊門郭家崗一号墓戰國古屍研究(綜合報告). 電子顯微學報,1995年第4期.

學院官方微信

學院官方微信